DI TENGAH kemiskinan dan perekonomian nasional yang morat-marit, ancaman Agresi Kedua Belanda, dan pengkhianatan PKI yang melakukan Pemberontakan Madiun 1948, dengan tujuan mendirikan negara komunis, pada tanggal 2 September tahun itu Bung Hatta menyampaikan sebuah pidato berjudul “Mendayung Di Antara Dua Karang”.

Esensi pidato adalah penentuan sikap Indonesia dalam tata pergaulan dunia untuk tidak menjadi obyek politik dalam percaturan internasional.

Tidak terseret ke dalam Blok Barat atau Blok Timur (Amerika dan Uni Soviet, waktu itu). Melainkan mengambil posisi seimbang, namun aktif dalam usaha mencapai perdamaian dunia.

Dasar sikap ini adalah Panca Sila, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang esensinya mengandung nilai humanisme universal, dan didasarkan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, yang tidak memihak atau tidak menjadi antek bagi negara tertentu merupakan amanat konstitusi yang sah.

Sukarno sendiri kemudian memperjelas dalam pidato “Revolusi Kita”, tahun 1960.

Bahwa:

“Pendirian kita yang Bebas Aktif itu harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, supaya tidak berat sebelah, tidak ke Barat atau ke Timur…”.

Adapun rivalitas antar Blok saat itu berimbas ke dalam negeri, antara lain mulai dari masuknya anasir yang membawa kepentingan Amerika dalam Perjanjian Renville, Januari 1948, hingga uji coba komunis Soviet yang menggunakan Moeso PKI untuk mendirikan Negara Komunis Soviet-Indonesia.

Namun pengkhianatan biadab terhadap NKRI dan Pancasila itu berhasil ditumpas dengan ketegasan sikap pemerintah waktu itu bersama TNI.

Di lapangan diplomasi para diplomat kita yang pada masa itu umumnya diplomat-otodidak juga diisi oleh tokoh-tokoh berkelas dunia yang mampu menggetarkan forum-forum internasional.

Tersebutlah nama-nama seperti Haji Agus Salim, A.A Maramis, L.N Palar, Sutan Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, Ir Haji Djoeanda Kartawidjaja, dan beberapa lainnya.

Mereka adalah para diplomat yang secara lincah, piawai, dan fokus dalam memperjuangkan berbagai kepentingan Indonesia di lapangan internasional dengan menjalankan visi & misi politik luar negeri Bebas-Aktif. Termasuk antara lain mendorong terwujudnya Konferensi Asia Afrika, 1955, yang digagas Sukarno.

Para tokoh ini “Pandai-Pandai Meniti Buih”, canggih dan luwes dalam “Mendayung Di Antara Dua Karang”. Mereka berdiplomasi ke Amerika, Soviet, Cina, India, dan negara-negara lain. Tetapi tidak menjadi antek. Tidak menjadi jongos atau “Andjing Peking” sebagaimana Soebandrio yang memang susupan PKI untuk mempengaruhi Sukarno.

Sukarno dan para diplomat ini menjalankan misi secara seimbang untuk kepentingan NKRI sebagai negara muda yang baru merdeka.

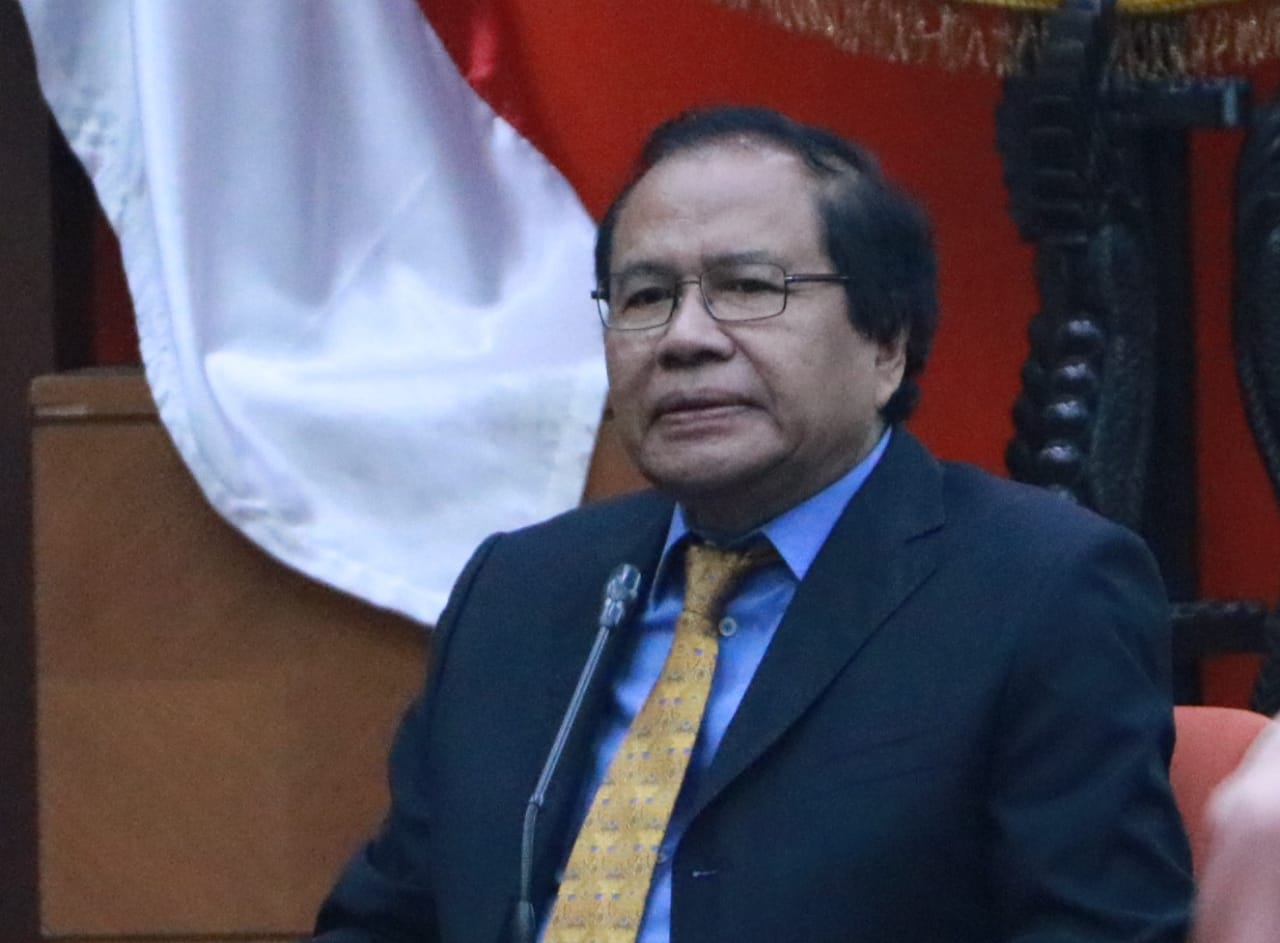

Zaman bergerak. Di masa kini, ‘legacy’ diplomasi dalam membela kepentingan NKRI juga pernah diperlihatkan oleh Dr Rizal Ramli tatkala menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya.

Ia mengubah nama kawasan Laut Cina Selatan yang dimonopoli Cina menjadi Laut Natuna Utara. Sebuah usaha patriotik melekatkan kawasan tersebut sebagai milik Indonesia.

Sayang, perjuangan Rizal yang beroleh perhatian dari badan kelautan dunia, International Hydrographic Organization (IHO), tak direspon serius oleh pemerintahan sekarang.

Ironis pula, Rizal yang sejak muda menaruh kecintaan yang tinggi terhadap tanah air dan bangsanya kini kerap di-bully dan difitnah oleh kaum dungu dan buzzeRp.

Ketika Rizal mengingatkan agar RI jangan menjadi antek Cina ia malah di-bully. Padahal konteks pernyataannya tersebut berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia supaya jangan condong kepada Cina. Cina sebagai negara. Bukan dalam konteks yang lain.

Rizal mengingatkan agar pemerintah hari ini bergeser ke tengah. Menjalankan politik luar negeri Bebas-Aktif. Supaya Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Tidak menjadi babu atau jongos belaka yang diperlakukan secara tidak berdaulat dan tidak bermartabat oleh negara seperti Cina.

Rizal sendiri seorang pluralis yang menghormati keberagaman. Mendiang istrinya, Mariyani, adalah seorang Tionghoa yang punya banyak teman masyarakat Papua.

Rizal akrab dengan para biksu, para pendeta, dengan budayawan seperti Jaya Suprana, dengan ekonom seperti Kwik Kian Gie sampai Anthony Budiawan.

Dosen fisika favoritnya di ITB dulu namanya Pak Tjia On, dan teman akrabnya banyak orang Tionghoa.

Di Glodok ada kedai cukur milik teman Rizal yang orang Tionghoa, tempat ia suka potong rambut, tatkala ketemu teman-teman Tionghoa-nya di situ. Termasuk Lieus Sungkharisma dan lainnya.

Melihat Rizal Ramli berkaca pada Gus Dur.

Pluralis. Egaliter.

Punya kecintaan yang kuat terhadap bangsa dan negeri.

Tak ribet. Tak feodal.

Gitu aje kok repot.

Oleh Arief Gunawan, Wartawan Senior