PEMBERLAKUAN Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Jelas, perubahan UU ITE ini berjalan tidak tanpa kontroversi.

Disahkannya perubahan UU ITE tidak membawa angin segar bagi upaya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ranah internet. UU ITE dianggap oleh banyak kalangan pegiat hak asasi manusia sebagai salah satu contoh produk legislasi yang over kriminalisasi dengan rumusan tindak pidananya begitu karet dan meluas. Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE yang cukup lentur dan tidak presisi dapat dikatakan masih eksesif digunakan oleh aparat penegak hukum.

Sejak disahkan 2016, UU ITE masih terus mengancam kebebasan berekspresi di ruang on line, sesuai ramalan ICJR jauh jauh hari, penggunaan UU ITE akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk “memenjarakan” orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik atau perbuatan lain yang sesungguhnya merupakan ranah privat dari masing-masing warga negara.

Pola ini kembali meningkat ketika Indonesia menyongsong Pemilu serentak April 2019. Beberapa kasus kemudian menjadi sorotan, terakhir kasus Ahmad Dhani menyita perhatian publik. Tidak hanya kasus “penghinaan” atau kasus senada lain di dalam UU ITE, aturan ini juga menyasar hubungan di ranah privat, salah satu kasus paling menarik adalah kasus artis VA yang dianggap melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang konten yang bebau kesusilaan.

Dalam kaca mata ICJR, beberapa pengaturan khususnya yang berhubungan dengan pidana dalam UU ITE jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip prinsip hukum pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam KUHP. Sejak awal pula, ICJR menyerukan perubahan yang fundamental dan komprehensi dari UU ini. Menyambut beberapa niatan dari partai politik, calon anggota legislatif dan bahkan pasangan calon presiden yang ingin melakukan revisi terhadap UU ITE, ICJR memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan apabila ingin merombak UU ITE khususnya dalam aspek pidana, diantaranya adalah:

1. Mencabut Pasal Duplikasi Tindak Pidana

Mencabut seluruh pasal pidana yang duplikasi dan overkriminalisasi adalah syarat penting untuk mengindarkan kriminalisasi. ICJR berkeyakinan bahwa praktik penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE selama ini telah mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya, pasal pidana yang sudah diatur dalam KUHP, harusnya tidak lagi diatur dalam UU ITE, cilakanya, rumusan dalam UU ITE sangat buruk dan tidak jelas, belum lagi diperparah dengan ancaman pidana yang sangat tinggi.

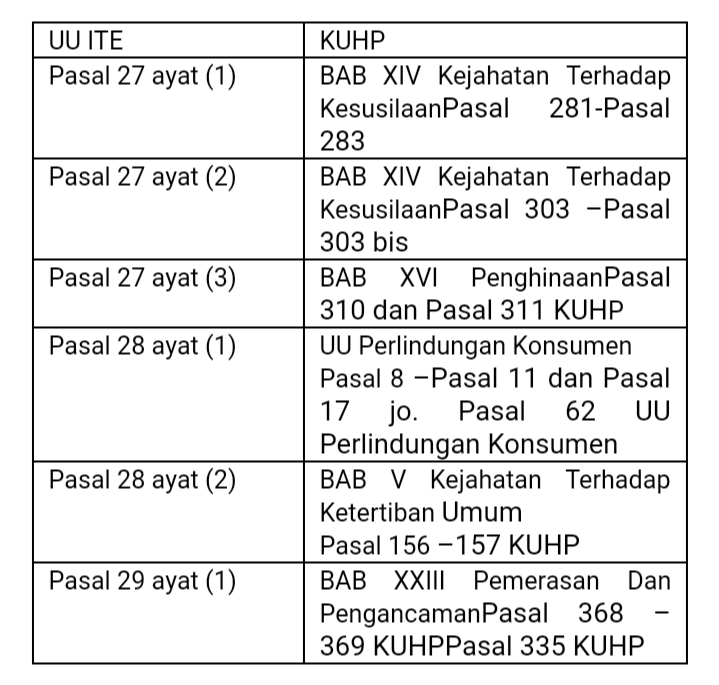

Bila di cermati lebih jauh, duplikasi atau terjadinya perumusan tindak pidana dalam UU ITE mengikuti beberapa ketentuan dalam KUHP, beberapa pasal tersebut seperti :

Bila di cermati lebih jauh, duplikasi atau terjadinya perumusan tindakpidana yang hampir serupa antara UU ITE dan KUHP sangat terlihat bila kita uraikan perbandingan antara pasal di kedua aturan tersebut.

Hal ini sesuai dengan ragumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 27 khususnya ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Sehingga pada dasarnya ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dipisahkan dari pasal 310 dan 311 KUHP.

Dengan logika yang sama, maka konteks ini mestinya sama dengan ketentuan lain seperti kesusilaan, perlindungan konsumen dan tindak pidana lainnya. Duplikasi tindak pidana akan mengakibatkan tumpang tindih dengan konsekuensi utama ketidakpastian hukum terkait penggunaan pasal-pasal pidana tersebut. Sederhananya, apabila tindak pidana tersebut sudah bisa dikenakan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP maka pengaturan ulang dalam UU ITE mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2. Mengembalikan Mekanisme Ijin Pengadilan dalam Upaya Paksa Aparat Penegak Hukum

Pemerintah dalam revisi UU ITE 2016 melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sehingga menghapus ketentuan mengenai ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang semula harus meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam.

ICJR mengecam kemunduran proses “fair trial” dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam revusi UU ITE. Karena sebelumnya proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE yang lama masih memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) – UU ITE 2008 – dan ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban- kewajiban internasional Indonesia. Dengan menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum.

3. Pengaturan lemah blocking dan filtering konten

Pemerintah menyisipkan kewenangan tambahan yang berimplikasi terhadap mudahnya aparat pemerintah melakukan blocking dan filtering konten. Pada dasarnya ICJR memandang bahwa blocking dan filtering konten adalah kewenangan yang memang harus dimiliki oleh pemerintah, namun, dasar dan syaratnya harus diatur dengan tegas dan jelas karena berhubungan dengan pembatasan hak asasi manusia.

Cilakanya, dalam UU ITE, prosedur pemutusan akses, yang minim di tambah dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten “muatan yang dilarang” akan mengakibatkan kewenangan yang eksesif yang gampang disalahgunakan oleh Pemerintah. Maka, dalam perubahan selanjutnya, hal ini perlu dengan tegas diatur kembali dan tidak menyerahkan pengaturannya pada aturan turunan di bawah UU, untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dimana pembatasan hak asasi harus didasarkan dengan UU.

Atas dasar itu, terdapat rekomendasi terhadap UU ITE yang saat ini berlaku:

1. Mengevaluasi UU ITE dari segi substansi maupun implementasinya. Jika rumusannya masih karet dan multitafsir, maka dapat digunakan rumusan lama yang terdapat di KUHP dengan beberapa penyesuaian.

2. Pengambil kebijakan harus menggunakan pendekatan multi pemangku kepentingan dalam proses perumusan Revisi UU ITE.

3. Menempatkan hak mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia seperti hak asasi manusia lainnya, sehingga seluruh perlindungan hak asasi seseorang juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait.

4. Kepada aparat penegak hukum dalam tataran praktik, untuk lebih berhati-hati dalam memandang suatu kasus dan tidak bertindak secara subjektif semata, sebab tindakan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap hak atas fair trial yang dimiliki oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. Terlebih lagi UU ITE cukup banyak memuat pasal-pasal yang karet sehingga akan berdampaknya terkekangnya kebebasan berekspresi warga Negara.

Oleh Erasmus Napitupulu, Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR)